Le 1er août 2025, la vie professionnelle d’Erika McEntarfer, économiste américaine, a été brusquement bouleversée. En effet, cette dirigeante, qui offrait une expertise précieuse à la tête du Bureau of Labor Statistics, établissement chargé de collecter des données sur le marché du travail aux États-Unis, a appris son limogeage par le biais d'un e-mail. Ce message ne provenait pas d'un collègue, mais directement du président Donald Trump, qui, par le biais d'une annonce sur les réseaux sociaux, a quitté peu de place au doute quant à son intention de la retirer de ses fonctions.

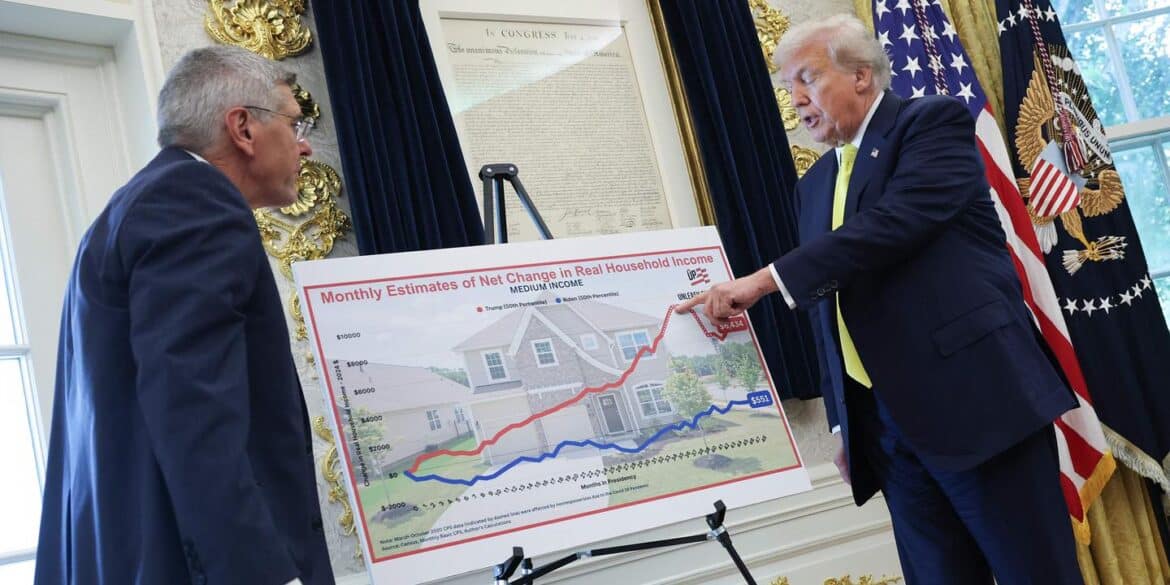

Ce licenciement a eu lieu quelques heures après la publication de chiffres alarmants pour l’économie américaine. Les données indiquaient une baisse significative des créations d'emplois, un signal rouge pour une économie déjà fragile. En réponse à ces résultats, Donald Trump, visiblement furieux, n'a pas hésité à accuser McEntarfer de publier des chiffres erronés, révélant ainsi une tendance inquiétante de mise en cause de l’intégrité des statistiques officielles.

EN BREF

- Erika McEntarfer a été limogée à la suite de la publication de chiffres sur le marché du travail.

- La décision de Donald Trump souligne une stratégie de remise en question des données économiques officielles.

- Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large d’attaques contre les statistiques dans des régimes autoritaires.

La décision de limoger une responsable de l'institut chargé des statistiques soulève des questions sur l'utilisation des données économiques à des fins politiques. Dans un climat où la manipulation des chiffres peut influencer l'opinion publique et orienter les choix politiques, la confiance dans les institutions statistique est mise à l’épreuve. Ces dernières années, nous avons observé une tendance chez certains dirigeants, comme Trump, à contester ou à influencer les résultats en fonction de leurs intérêts.

Le précédent des régimes autoritaires

Il est intéressant de constater que cette méthode n’est pas nouvelle. Dans des pays sous régimes autoritaires, le pouvoir en place n’hésite pas à dissimuler la réalité à travers la maîtrise des statistiques. Par exemple, en Chine, les statistiques sur le chômage des jeunes sont soigneusement filtrées, tandis qu'en Russie, les données sur la production de pétrole et les statistiques démographiques sont souvent cachées pour éviter de susciter l'inquiétude parmi la population. Ce type de pratique érode la confiance du public dans les chiffres qui devraient refléter une réalité objective.

Au regard de ces éléments, la décision de Trump vis-à-vis de McEntarfer peut être perçue comme une tentative d’« étouffer » les voix qui pourraient contredire son agenda économique, surtout en période précédant une élection. La pression politique sur les organismes de statistiques pourrait avoir des implications durables sur l'intégrité de ces institutions et la manière dont l'opinion publique perçoit la santé économique du pays.

Une affaire révélatrice

Ce limogeage soulève des interrogations bien plus larges. Quelles sont les conséquences à long terme de telles décisions sur le travail des statisticiens ? Dans quelle mesure les données peuvent-elles être considérées comme fiables si elles sont soumises à la pression politique et à l’interprétation subjective des dirigeants ? L’indépendance des agences statistiques doit-elle être redéfinie ?

Aujourd'hui, cette situation rappelle que les chiffres et les statistiques ne sont pas que des outils de mesure : ils constituent des instruments de pouvoir. Ils façonnent la perception de la réalité et peuvent, à terme, déterminer la direction des politiques mises en œuvre. Il serait tragique que l'intégrité des données économiques, essentielle pour un fonctionnement démocratique sain, soit compromise pour des enjeux politiques. Seule une vigilance collective pourra garantir la transparence et l'objectivité nécessaire à l'évaluation de la situation économique du pays.